Présentation de la prison de Qezel-Hesar

La prison de Qezel-Hesar, l’un des plus grands et des plus tristement célèbres centres de détention d’Iran, symbolise depuis plus de quarante ans la répression systémique et les violations flagrantes des droits de l’homme. Depuis les années 1980, où elle est devenue un abattoir pour les prisonniers politiques, jusqu’à aujourd’hui, où elle fonctionne comme un camp de la mort pour les détenus ordinaires, Qezel-Hesar a toujours servi d’instrument de la politique brutale du régime iranien.

Dans cette troisième partie de notre rapport sur la prison de Qezel-Hesar, nous examinons la trajectoire historique des violations des droits de l’homme dans ses murs, en nous concentrant particulièrement sur la répression des prisonniers politiques des années 1980 à aujourd’hui. Cette analyse révèle comment le régime iranien a perpétué des crimes contre l’humanité dans le but d’écraser la résistance des détenus politiques et des dissidents – une lutte qui se poursuit aujourd’hui à travers des campagnes telles que « Non aux exécutions le mardi ».

Les années 1980 : Torture, exécutions et anéantissement des opposants politiques

Dans les années 1980, la prison de Qezel-Hesar était l’un des principaux centres de détention et de torture pour les prisonniers politiques en Iran. À la suite des répressions généralisées de 1981 et 1982, des milliers de détenus politiques appartenant à divers groupes d’opposition ont été emprisonnés dans ce centre.

- Méthodes de torture brutales : Des techniques telles que la privation de nourriture, la station debout prolongée, l’enfermement dans des cages, l’isolement dans des « unités résidentielles » et la flagellation incessante figuraient parmi les principales méthodes de torture utilisées pendant cette période[1].

- Les « maisons de la mort » : Des témoignages de l’intérieur de la prison de Qezel Hesar révèlent le vrai visage de ces atrocités.

Affamation et station debout prolongée

Dans une section connue sous le nom de « Gavdani » (enclos à bétail), les prisonniers étaient soumis à des formes extrêmes de supplice[2] : ils étaient forcés de rester debout, les mains levées et les jambes écartées, pendant trois à quatre jours consécutifs, tout en étant privés de nourriture.

La cage

Une autre méthode de torture notoire était la « cage », dans laquelle les prisonniers étaient confinés dans des espaces extrêmement réduits et restreints, conçus pour les empêcher de se tenir debout ou de s’asseoir complètement[3], ce qui leur infligeait des douleurs musculaires atroces, des contraintes physiques sévères et une détresse psychologique, dans le but ultime de briser leur esprit et leur volonté.

Azam Haj Heidari, un prisonnier de l’OMPI[4] qui a passé sept mois dans ces horribles cages, raconte :

« Dans les grands couloirs du pavillon 1, des planches de bois étaient placées verticalement à des intervalles de 70 centimètres maximum, leur base étant soudée par une tige de fer. Une couverture militaire sale et nauséabonde recouvrait le sol. Dans l’espace étroit entre ces murs de bois, les prisonniers avaient les yeux bandés, jour et nuit. Le confinement était si étroit que, malgré ma petite taille, je n’arrivais pas à m’y glisser correctement. Par conséquent, j’étais obligé de serrer constamment mes genoux et d’y appuyer ma tête.

Les « unités résidentielles »

Les « unités résidentielles »[5] étaient des lieux utilisés pour l’interrogatoire et la torture des prisonniers politiques. Ces sites étaient généralement situés à l’extérieur du complexe pénitentiaire officiel, où la torture physique et psychologique était systématiquement employée pour obtenir des aveux ou des renseignements. Les prisonniers détenus dans ces installations subissaient des pressions extrêmes et étaient privés de leurs droits fondamentaux.

Hengameh Haj Hassan, prisonnière de l’OMPI qui a passé plus de sept mois dans une cage, rapporte dans ses mémoires le témoignage de Shekar Mohammadzadeh, infirmière et sympathisante de l’OMPI, qui a été détenue dans ces unités résidentielles pendant des mois :

« Ils nous ont gardés debout pendant des jours, sans nourriture ni eau. J’ai compté jusqu’à six jours de station debout avant de perdre le fil. Nous finissions par nous effondrer d’épuisement, mais ils nous frappaient pour nous faire reprendre conscience et nous forçaient à nous remettre debout.

Nous avons été emmenés dans l’« unité résidentielle », où j’ai gardé les yeux bandés tout le temps. Là, les tortures physiques et psychologiques s’accompagnaient d’humiliations et de violences verbales incessantes ».

L’impact de la torture sur les prisonniers

Les méthodes de torture utilisées à la prison de Qezel-Hesar ont eu des effets profonds et durables sur les détenus. De nombreux prisonniers ont souffert de graves troubles physiques, notamment de douleurs chroniques, de lésions neurologiques et de maladies débilitantes. Le bilan psychologique a été tout aussi dévastateur, entraînant anxiété, dépression et syndrome de stress post-traumatique (SSPT). Même après leur libération, les survivants ont continué à lutter contre ces afflictions, nécessitant des soins médicaux et psychologiques à long terme.

La résistance des prisonniers

Malgré les tortures incessantes et la répression brutale, de nombreux prisonniers politiques de la prison de Qezel Hesar ont refusé de se rendre. Ils ont résisté en faisant des grèves de la faim, en écrivant des lettres ouvertes et en maintenant la solidarité, tout cela pour défier l’oppression du régime. Leur persévérance était le reflet d’une volonté inébranlable et d’un engagement inébranlable à l’égard de leur cause.

Prisonniers politiques des années 1980 et méthodes de torture modernes

L’objectif principal des tactiques de torture du régime dans les prisons a toujours été le même : briser l’esprit des prisonniers et les forcer à se soumettre. Cependant, suite à la résistance sans précédent des prisonniers lors du massacre de 1988 et à l’échec du régime à les contraindre au repentir, les conditions dans les prisons ont progressivement changé au milieu des années 1990. Dans les années 2000 et 2010, avec un meilleur accès à la communication, le régime a eu de plus en plus de mal à maintenir le même niveau de brutalité.

Cependant, l’essence des crimes du régime n’a pas changé, seules les méthodes ont évolué. S’il en avait l’occasion, le régime procéderait encore à des exécutions massives, comme il l’a fait en novembre 2019, lorsque les forces de sécurité ont abattu 1 500 manifestants dans les rues.

Nouvelles méthodes de torture

Craignant la résistance des prisonniers et leur potentiel à exposer leurs crimes aux organisations internationales de défense des droits de l’homme, le régime a adopté ses techniques de torture. Si les emprisonnements de longue durée et les interrogatoires brutaux demeurent, le régime isole désormais les détenus clés dans des installations secrètes, adaptant ses méthodes en fonction des menaces politiques qu’il perçoit.

En voici un exemple :

- En 2009, lors des manifestations post-électorales, le régime a fait de Kahrizak un centre de torture.

- En 2022, sa stratégie s’est orientée vers l’intimidation de masse, l’arrestation, la torture et la libération d’individus pour susciter la peur. Les détenus ont été soumis à des interrogatoires, à l’isolement et même à des violences sexuelles, afin que leurs souffrances dissuadent d’autres personnes de se soulever.

- Aujourd’hui, le régime continue de recourir à l’isolement prolongé, à l’interdiction des visites et au refus de soins médicaux, ce qui entraîne souvent des décès dus à la torture et aux pressions psychologiques. En outre, les exécutions généralisées restent un outil essentiel pour terroriser la société et l’obliger à se soumettre.

Hamzeh Sawari, prisonnier politique : « la prison de Qezel Hesar, un cauchemar vivant »

Une semaine après le transfert soudain d’au moins 13 prisonniers politiques de la prison d’Evine à celle de Qezel-Hesar, Hamzeh Sawari a décrit l’établissement dans une lettre comme un « trou noir » et un « horrible abattoir » où « la vie de chaque prisonnier est constamment en danger, au sens le plus vrai du terme ».

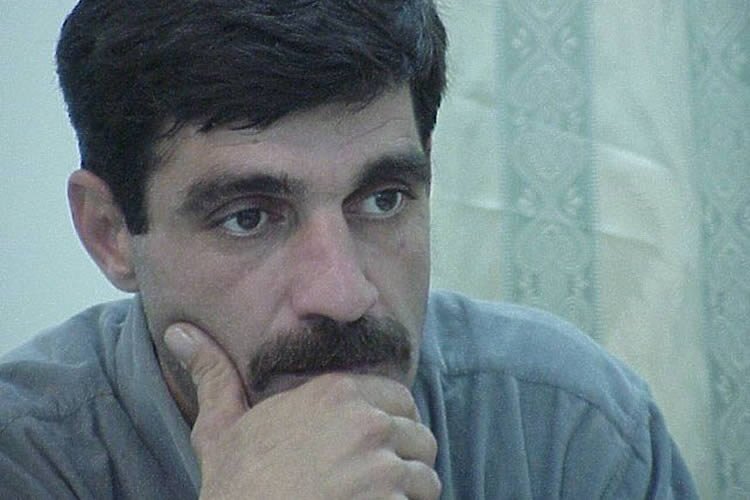

Hamzeh Sawari, un prisonnier politique arabe Ahvazi qui a passé 18 ans derrière les barreaux, a écrit :

« Ce trou noir n’est pas un lieu de détention, c’est un horrible abattoir ».

Selon lui, l’unité 3, destinée aux anciens détenus de Gohardasht, a été conçue à l’origine pour accueillir 500 prisonniers, mais au moins 2 000 y sont aujourd’hui entassés. Cette surpopulation catastrophique a entraîné des affrontements violents, des agressions sexuelles, des brimades à l’encontre des prisonniers les plus faibles (par les détenus dominants), et des maladies physiques et psychologiques endémiques ».

Prisonniers politiques Saeed Masouri : « Nous sommes prêts à mourir à tout moment

Saeed Masouri, un autre prisonnier politique, a écrit une lettre depuis la prison de Qezel-Hesar :

« Après 23 ans de détention, je pense avoir vu et vécu les pires conditions et crimes commis par ce régime à l’intérieur de ses prisons.

Masouri a mis en garde contre le mélange délibéré de prisonniers politiques avec des criminels de droit commun, ce qui constitue une violation du règlement de la prison, qui exige la séparation des prisonniers en fonction de leurs infractions. Il a écrit : « Nous sommes prêts à être tués à tout moment »[6].

Il a également décrit les conditions épouvantables qui règnent à l’intérieur de la prison de Qezel-Hesar : « Il n’y a pas de nourriture correcte, pas d’hygiène, pas de soins médicaux, pas même un demi-mètre d’espace pour s’asseoir. Dans une cellule de 9 mètres carrés, 15 à 16 prisonniers sont entassés sans avoir le droit de protester. Pas d’eau, pas de nourriture, pas de vêtements dignes d’un être humain, absolument rien ».

Années 1990 et 2000 : La prison silencieuse, la répression secrète

Dans les années 1990, après la fin de la guerre Iran-Irak, le régime iranien cherche à donner une image plus modérée. Cependant, en coulisses, la répression dans la prison de Qezel-Hesar s’est poursuivie.

- La prison silencieuse : La répression passe des exécutions massives aux pressions psychologiques et à la torture ciblée.

- Morts suspectes : Certains prisonniers politiques qui avaient survécu aux années 1980 sont tués sous des prétextes douteux.

- Augmentation du nombre de prisonniers ordinaires : Le régime réduit le nombre de prisonniers politiques et transforme la prison en centre de détention pour les délinquants liés à la drogue et au trafic d’êtres humains. Cette transformation est une stratégie visant à dissimuler les crimes des années 1980.

Années 2010 et 2020 : la prison de Qezel Hesar – Un camp de la mort pour les prisonniers ordinaires et la poursuite des exécutions

Avec la montée des protestations publiques depuis 2009, les prisonniers politiques ont de nouveau été transférés à la prison de Qezel-Hesar. Dans le même temps, les exécutions massives de prisonniers de droit commun se sont multipliées, servant à instiller la peur dans la société.

- Une prison qui déborde d’exécutions : la prison de Qezel-Hesar a le taux d’exécution le plus élevé d’Iran. La plupart des personnes exécutées sont des délinquants liés à la drogue, souvent condamnés à l’issue de procès inéquitables.

- Répression des manifestants : À la suite des soulèvements de 2017-2018 et de 2022, un grand nombre de manifestants ont été transférés dans cette prison.

- Mort lente des prisonniers : Le refus de médicaments et de soins médicaux, la torture psychologique et les mauvais traitements généralisés ont condamné les prisonniers à une mort lente et atroce.

Conclusion

Qezel-Hesar, depuis les années 1980 jusqu’à aujourd’hui, est un symbole des crimes contre l’humanité qui se perpétuent en Iran. La politique du régime iranien consistant à réaffecter cette prison, d’un lieu de torture pour les opposants politiques à un camp de la mort pour les prisonniers de droit commun, a été une tentative de dissimuler l’histoire de ses atrocités. Cependant, les luttes des prisonniers et des militants des droits de l’homme démontrent que la vérité ne peut pas être supprimée éternellement. Aujourd’hui, des campagnes internationales et des mouvements de protestation poursuivent le chemin de la résistance, en s’efforçant d’amplifier les voix des victimes dans le monde entier.

Ce rapport sert de document aux organismes de défense des droits de l’homme et appelle toutes les organisations internationales à agir pour mettre fin aux exécutions et dénoncer les politiques répressives menées sous le règne des religieux en Iran.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire